公開鍵認証を使ったSSH接続とは?初心者向けにわかりやすく解説!

はじめに

サーバー運営を始めようと調べ始めると、「SSH」とか「公開鍵認証」とか、ちょっと難しそうな言葉を耳にすることはありませんか?

「なんだか難しそう…」「私には関係ないかも?」なんて思わないでください!実はこれ、私たちが安全にインターネット上のコンピューターに接続するために、めちゃくちゃ大事な仕組みなんです!

今回は、インターネット初心者の方でもバッチリ理解できるように、この公開鍵認証を用いたSSHの仕組みを、図も交えながらわかりやすく解説していきますね!さあ、一緒にセキュリティの基本をマスターしましょう!

🚀 SSHとは?:安全な「リモート操作」を実現する魔法のトンネル!

まず、「SSH(Secure Shell:セキュア・シェル)」とは何でしょうか?

SSHを一言でいうと、離れた場所にあるコンピューター(サーバー)を、安全に操作したり、ファイルを送ったりするための技術です。

普段、皆さんが自分のパソコンを操作するように、遠くにあるサーバーを操作する(これをリモート操作と言います)必要があるとき、普通の通信方法だと、途中で悪意のある第三者に通信内容を盗み見られたり、改ざんされたりする危険があります。

そこで登場するのがSSH!

SSHは、通信全体を暗号化して、まるで誰にも邪魔されない秘密のトンネルを作るイメージです。このトンネルを通れば、パスワードや送受信するデータが盗まれる心配がほとんどなくなり、安心してリモート操作ができるようになるんです!

🔑 公開鍵認証とは?:カギとカギで「本人確認」をする仕組み

SSHをさらに安全に、そして便利にするのが「公開鍵認証」という仕組みです。

これは、従来のパスワードだけで認証する(パスワード認証)方法よりも、もっと強固な本人確認の方法です。

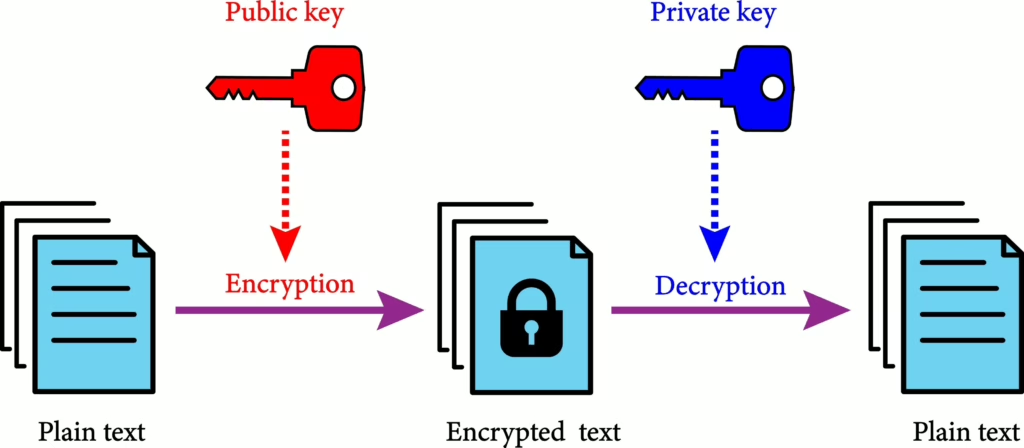

2つの特別な「カギ」を使います

公開鍵認証では、次の2種類の特別なカギを使います。この2つは必ずセットで作成されます。

- 公開鍵(Public Key):

- 誰に見られてもOKなカギ🔑

- 接続したいサーバー側に置いておきます。

- この鍵で暗号化されたデータは、ペアの秘密鍵でしか復号できません。

- 秘密鍵(Private Key):

- 絶対に誰にも見せてはいけないカギ 🔐

- 接続するあなた自身のパソコン(クライアント側)に厳重に保管しておきます。

- この鍵を持っている人があなた本人であることを証明するために使われます。

ここで「絶対に誰にも見せてはいけないカギ」という言葉が出てきていますが、これはおそらく皆さんが思っている以上に厳密で

誰かにカギデータを渡すことが厳禁なのはもちろんのこと

自分同士でもインターネット上のチャットツールなどで共有することも厳禁です!

コピー自体は悪いことではないので、異なるPCにコピーしたい時はUSBなどを使ってオフラインで、誰にも盗み見されないように気をつけてくださいね。

認証の流れはシンプル!

- あなたがサーバーに接続要求を送ると、サーバーはあなたに「公開鍵でしか開けられない箱」(=公開鍵で暗号化したデータ)を送ります。

- この箱を開けられるのは、ペアになっている「秘密鍵」を持っている人だけです。

- あなたのパソコンが、持っている秘密鍵を使って箱を開けて(復号して)、サーバーに正しい中身を返します。

- サーバーは、「秘密鍵を持っていた=本人だ!」と確認し、接続を許可します。

🛡️ なぜ公開鍵認証を用いたSSHが安全で広く用いられているのか

実はSSH自体は公開鍵認証と組み合わせないといけない、というルールはなくパスワード認証でも暗号化はされていますが、公開鍵認証がより安全で広く使われているのには理由があります。

1. 非常に強力なセキュリティ 💪

- パスワード総当たり攻撃(ブルートフォースアタック)に強い

- パスワード認証の場合、悪意のある人が機械的に大量のパスワードを試して突破しようとする「総当たり攻撃」の危険があります。

- 公開鍵認証に使われる鍵は、非常に長いランダムな文字列から生成されており、事実上、総当たりで突破することは不可能とされています。

(これはスパコンを使っても突破は難しいとされています)

- 秘密鍵が漏えいしない限り安全

- 公開鍵は漏れても問題ありません。秘密鍵があなたの手元で厳重に管理されていれば、安全性が保たれます。

2. 利便性にも優れている 🚀

- パスワードを覚えなくていい

- 鍵ファイルが認証を行うので、毎回複雑なパスワードを入力する手間がなくなります。自動で接続できるので、作業効率が格段にアップします。

- パスフレーズでさらに二重ロック

- 秘密鍵ファイル自体に「パスフレーズ」というパスワードを設定することで、万が一秘密鍵が盗まれても、このパスフレーズがなければ使えない二重のセキュリティをかけることができます。

📝 公開鍵認証を用いたSSHのやり方(ざっくりステップ)

実際にこの安全なSSH接続を行うための基本的なステップは以下の通りです。

Step 1: 鍵ペア(公開鍵・秘密鍵)の作成

まず、あなたのパソコン(クライアント側)で、専用のツール(ssh-keygenというコマンドなど)を使って、公開鍵と秘密鍵のペアを作成します。この際、秘密鍵には必ずパスフレーズを設定しましょう!

Step 2: 公開鍵をサーバーに設置

作成した公開鍵を、接続したいサーバーの特定の場所(通常は~/.ssh/authorized_keysというファイル)にコピーして設置します。

Step 3: SSH接続の実行

あなたのパソコンからサーバーへSSH接続を試みます。

- あなたのパソコンは、持っている秘密鍵を使おうとします。

- サーバーは、設置されている公開鍵と照合し、本人確認(認証)が成功すれば接続が許可されます。

🌟 まとめ:公開鍵認証SSHは安全なリモート接続の「新常識」!

公開鍵認証を用いたSSHは、

- 通信内容を暗号化して秘密のトンネルを作る(SSH)

- 公開鍵と秘密鍵のセットで非常に強固な本人確認を行う(公開鍵認証)

という2つの仕組みを組み合わせることで、遠くのサーバーに安全かつスムーズに接続できる、現代のインターネットにおける「新常識」ともいえる技術なんです。

特に、サーバーを管理する方にとっては必須の知識となりますので、ぜひこの仕組みを覚えて、皆さんのデジタルライフをより安全にしてくださいね!👍

📚 (コラム)公開鍵認証SSHでの鍵のやり取りとその過程の暗号化についての詳細

「公開鍵認証の後に、実際のデータ通信も暗号化されてるの?」や「そもそも認証が通るまでのやり取りは暗号化されているの?」という疑問が浮かんだ方もいるかもしれませんね!もちろん、されています!

公開鍵認証は、あくまで「あなたが本人であることの証明」と、「その後の通信で使う暗号の鍵(共通鍵)」を安全に交換するための準備です。

🔑 通信の暗号化の舞台裏

- 認証:公開鍵暗号方式の利用

- 最初の本人確認の部分は、上で解説した公開鍵暗号方式が使われます。これは、暗号化と復号で違う鍵を使う仕組み(非対称暗号)で、安全に共通鍵を交換するために使われます。

- 通信:共通鍵暗号方式への移行

- 認証が成功すると、クライアントとサーバーの間で、一時的に使うための「共通鍵(セッション鍵)」というものが作られ、公開鍵暗号方式を使って安全に交換されます。

- この共通鍵は、暗号化と復号で同じ鍵を使う仕組み(対称暗号)です。

- この後の大量のデータ通信(リモート操作の内容など)は、この共通鍵暗号方式を使って暗号化されます。共通鍵暗号方式は、公開鍵暗号方式よりも処理速度が速いため、実際のデータ通信に最適なんです。

つまり、SSHは、「強固な公開鍵認証」でドアを開け、その後、「高速な共通鍵暗号」で中の通信を暗号化するという、いいとこ取りのハイブリッドな仕組みで成り立っているんですね!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません